Erstellung und Umsetzung der Gefährdungsbeurteilung – gemeinsam leicht gemacht

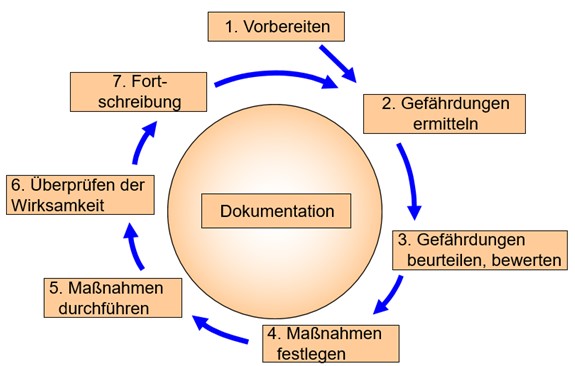

Die Erstellung der Gefährdungsbeurteilung (GBU) erfolgt tätigkeitsbezogen. In der Praxis hat sich dafür ein systematischer Prozess in sieben Schritten bewährt:

Wird dieser Prozess in der betrieblichen Struktur verankert, fördert dies das Mitdenken von Sicherheit und Gesundheit auf allen Ebenen des Unternehmens – beginnend mit den ersten Schritten einer Tätigkeit (zum Beispiel bei der vorbereitenden Planung und Beschaffung von Arbeitsmitteln) bis hin zu Tätigkeiten, die als Nebentätigkeit wahrgenommen werden, wie etwa das Erproben von Arbeitsmitteln oder die Störungsbeseitigung.

In der Vorbereitungsphase legen Sie anhand der Unternehmensstruktur die Betrachtungseinheiten fest und erfassen darin die vorhandenen Arbeitsplätze und Tätigkeiten. Sie tragen (bereits vorhandene) Informationen zusammen, wie etwa Begehungsprotokolle von Sicherheitsfachkraft, Betriebsarzt oder Betriebsärztin, Messprotokolle oder das Gefahrstoffverzeichnis. Außerdem legen Sie fest, wer an der Erstellung der Gefährdungsbeurteilung (GBU) beteiligt wird. Neben Fachexperten wie der Fachkraft für Arbeitssicherheit oder der Betriebsärztin/dem Betriebsarzt ist die Einbeziehung des Personal- oder Betriebsrats sowie der Beschäftigten wichtig – zum Beispiel im Rahmen der Unterweisung.

Mögliche Gefährdungen und deren Ursachen bei Haupt- und Nebentätigkeiten werden systematisch ermittelt. Gefährdungen ergeben sich durch

- die Gestaltung und die Einrichtung der Arbeitsstätte,

- physikalische, chemische und biologische Einwirkungen,

- die Gestaltung, die Auswahl, den Einsatz von Arbeitsmitteln und Arbeitsstoffen sowie den Umgang damit,

- die Gestaltung der Arbeits- und Fertigungsverfahren, der Arbeitsabläufe und Arbeitszeit und deren Zusammenwirken,

- unzureichende Qualifikation und Unterweisung der Beschäftigten,

- psychische Belastungen bei der Arbeit.

Besonders schutzbedürftige Personen – wie Jugendliche, Schwangere, stillende Mütter oder Personen mit Behinderungen – sind in der GBU gesondert zu betrachten. Auch Gefährdungen in Zusammenhang mit weiteren Personengruppen (zum Beispiel Bürger/Kunden) können mit diesem Instrument betrachtet werden.

Die Beurteilung der Gefährdungen schafft Klarheit darüber, ob bereits getroffene Maßnahmen ausreichen oder ob weitere Arbeitsschutzmaßnahmen erforderlich sind.

Wenn weitere Maßnahmen erforderlich sind, legen Sie diese anhand der gesetzlich vorgegebenen Maßnahmenhierarchie fest.

Die Umsetzung der Maßnahmen erfolgt auf Grundlage der im Unternehmen festgelegten Priorisierung. Idealerweise erstellen Sie einen Maßnahmenplan, in dem Umsetzungstermine und Verantwortlichkeiten festgelegt sind.

Zum Prozess gehört, dass Sie überprüfen, ob die Gefährdungen beseitigt oder ausreichend reduziert wurden und ob gegebenenfalls neue Gefährdungen entstanden sind. Das erfolgt im Schritt der Wirksamkeitskontrolle.

Die Fortschreibung der GBU ist eine logische Konsequenz: Ändern sich Erkenntnisse oder betriebliche Rahmenbedingungen, muss auch die GBU angepasst werden – sie ist ein lebendiges Instrument.

Bei der Dokumentation der GBU muss erkennbar sein, was das Ergebnis der GBU ist (Schritt 3), welche Arbeitsschutzmaßnahmen festgelegt wurden und das Ergebnis ihrer Überprüfung muss ersichtlich sein.

Wir unterstützen Sie bei der Erstellung der GBU durch:

- Qualifikation von Akteuren in unseren offenen Seminaren oder – auf Ihre Bedürfnisse angepasst – bei Ihnen vor Ort.

- Individuelle Beratung: Ihre Referentin/Ihr Referent unterstützt Sie bei der Erstellung, Implementierung und Etablierung eines innerbetrieblichen Prozesses zur Umsetzung der GBU.

- Begleitung: Auf Wunsch begleiten wir den Umsetzungsprozess praxisnah und pilotierend.